last dance

The Last Dance, Odissea dello sport e di Netflix

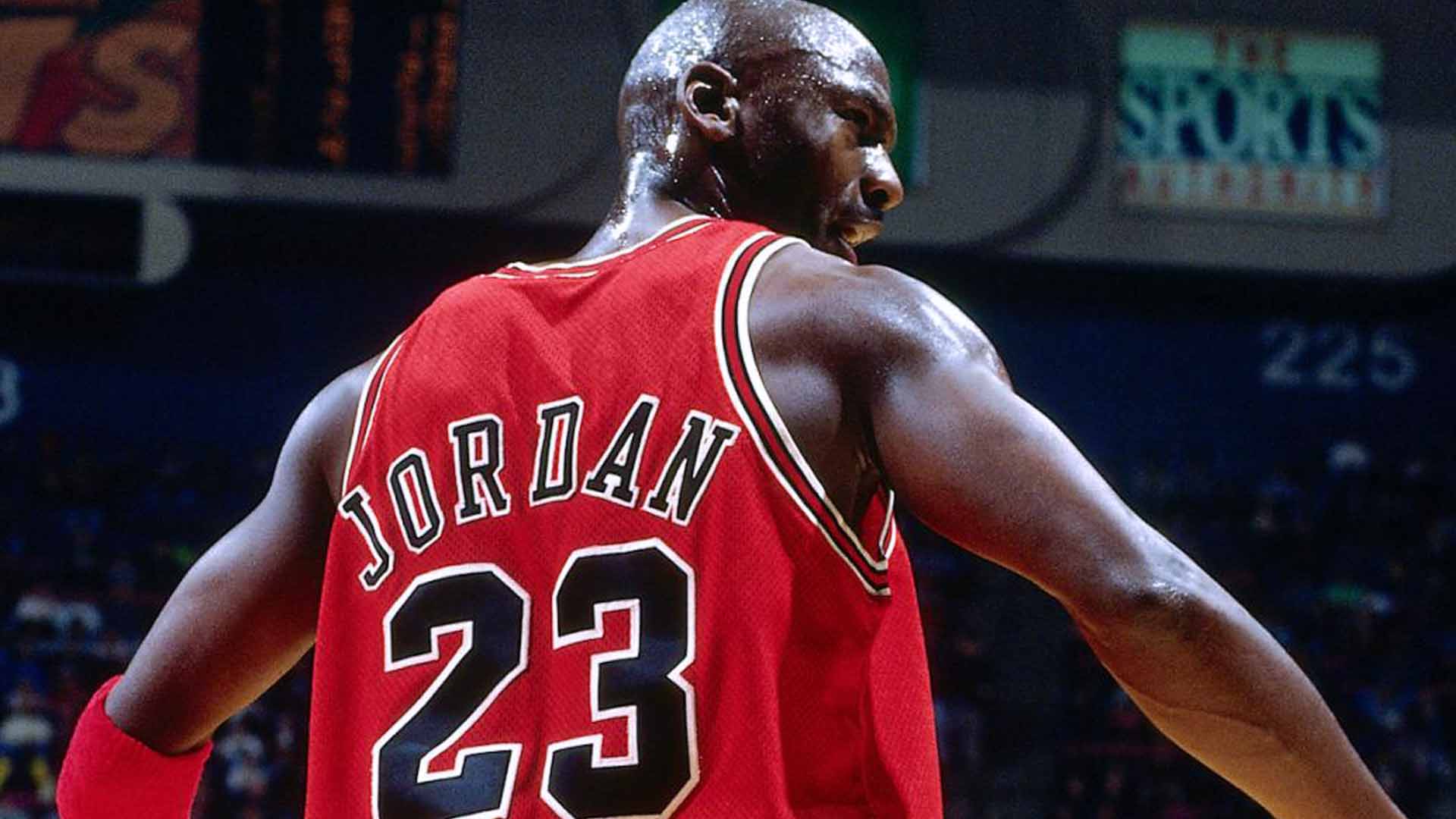

Diciamoci la verità: il basket in Italia non ha mai fatto la parte del leone. Ecco perché il successo nostrano di The Last Dance, docufilm in dieci parti dedicato alla stagione 1997-1998 dei Chicago Bulls, può essere salutato come un’anomalia. Eppure noi italiani siamo il pubblico perfetto per un prodotto del genere: non solo (dopo Tiger King) Netflix ha alzato ancora l’asticella confezionando una serie che parla di basket, ma l’ha destinata anche e soprattutto a chi il basket non lo mastica. Una scommessa riuscita che ha un asso della manica: il protagonista, sua maestà Michael Jordan.

Jordan, l'eroe del mito moderno

Chi non conosce Michael Jordan probabilmente viveva su Plutone fino a ieri: è il più iconico tra i giocatori di basket, consacrato - per dire - persino dai Looney Tunes nel mai abbastanza rivisto Space Jam. Di Michael Jordan e dei suoi successi coi Chicago Bulls si è parlato tanto, dilungandosi su schemi tattici, infanzia e stipendi; sui rimbalzi difensivi, sulla sua paura dell’acqua e sui canestri segnati mentre la folla è in delirio sugli spalti. Già in Ogni maledetta domenica Oliver Stone aveva raccontato il mondo convulso dello sport americano, ma dando ai propri personaggi una statura diversa: gli atleti di Stone erano burattini in un mondo assetato di spettacolo.

Da questo punto di vista, invece, The Last Dance sceglie una strada più saggiamente convenzionale e ci mette del suo, esasperandola e motivandola ideologicamente; Jordan diventa così un eroe del mito moderno. Assieme al testo si dà, intanto, corpo al contesto, descrivendo quella cultura americana che ha cambiato radicalmente il mondo. Gli abiti, le auto, i primi telefoni mobili, Nike quando non era ancora la Nike - sono elementi che dovrebbero fare da cornice, ma che finiscono per rendere più pregnante la voglia di Jordan di allungare la mano e prendersi tutto. Lo affiancano i suoi valorosi apostoli e compagni di squadra. Ognuno ha una propria aura, un personaggio, dal flessuoso Scottie Pippen a Dennis Rodman, il freak. Sono i cavalieri che fecero l’impresa, con la differenza che al posto del Graal c’era il campionato. Lo testimoniano i bagni di folla, il sangue, le lacrime: siamo dalle parti del mito, e guai a non prenderlo sul serio.

Un cattivo da antologia: Jerry Krause

A spingere il pedale sull’epicità della narrazione è pure il business dello sport, che riempie le telecronache sportive di parole serissime come “destino” e con cui Jordan ha un rapporto conflittuale: da un lato gode dei riflettori che gli vengono puntati addosso grazie a una meticolosa strategia di marketing, dall’altro è consapevole che affidarsi del tutto a questo meccanismo significa sedersi su un trono fragile di sabbia.

E allora il cattivo di turno non può essere un semplice avversario, ma un uomo come Jerry Krause, il general manager dell’NBA. Il motivo è presto detto. Un avversario avrebbe parlato lo stesso linguaggio di Jordan e della sua cricca, mentre Krause è un analfabeta che, pur non comprendendo fino in fondo il miracolo, vuole farlo proprio. Un atto di superbia la cui portata è sottolineata dalla differenza fisica tra Jordan e Krause – laddove Jordan, bello come un principe, risplende della sicurezza di chi ha il mondo ai propri piedi, Krause è piccolo e ha un’aria malfidata. Siamo dalle parti di Iago, il consigliere del moro Otello nell’omonima opera di Shakespeare.

La vittoria ha un sapore amaro?

Anche se noi spettatori, sotto sotto, sappiamo che i rapporti umani sono molto più complicati (che la vita è molto più complicata) di quello che la docuserie vuole farci credere per adesso non ci importa, perché vogliamo bere dal calice del dramma fino all’ultimo dannato sorso. Sì, l’abilità di The Last Dance è proprio quella di renderci dipendenti, grazie a un ritmo febbrile e concetti semplici dilatati con un linguaggio magniloquente: una specie di Big Mac in versione gourmet.

Nel frattempo, come ogni eroe tragico che si rispetti, anche Jordan mostra il suo lato ombroso - l’ossessione per la competizione che lo porterà su una vetta dalla quale è sempre più difficile scendere. È l’isolamento fastoso descritto a puntino dal tennista Agassi nella sua autobiografia Open. Aveva ragione Shakespeare - sempre lui - quando diceva che queste gioie violente hanno violenta fine? Con un patrimonio stimato di 2,1 miliardi di dollari, un’uscita di scena trionfale e il titolo di sportivo più ricco del mondo c’è senz’altro chi se la passa peggio. Avercene, di serie così.

Segui VD su Instagram.