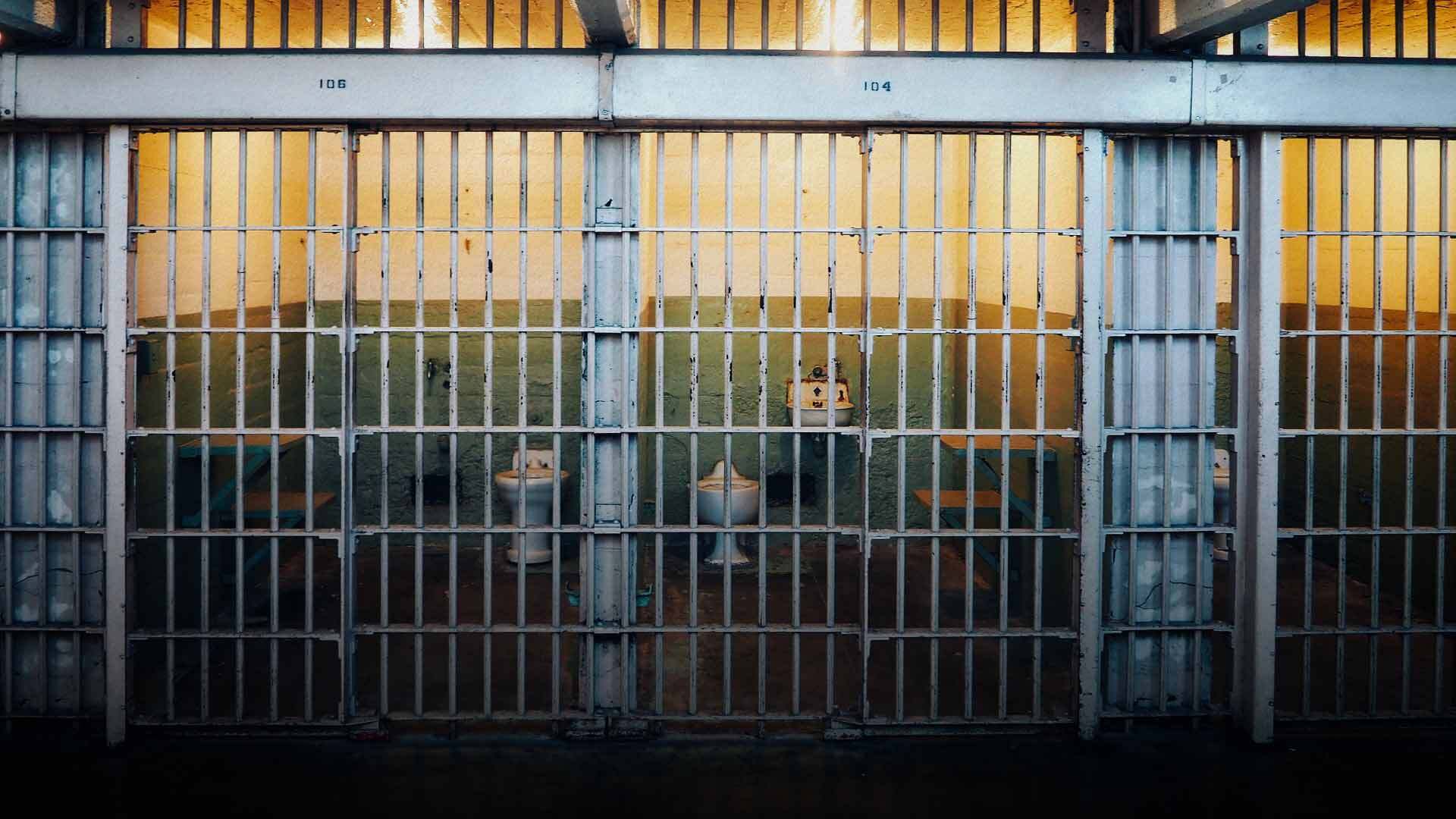

carcere

«Orrore senza fine». Le foto scattate nelle carceri psichiatriche

foto di Mauro D'Agati

Quando nel 2001 il fotografo palermitano Mauro D’Agati capì di voler fotografare le carceri italiane, non sapeva a cosa si sarebbe trovato di fronte, ma aveva sicuramente chiaro il metodo per procedere. «Questo non vuol essere un lavoro artistico o di denuncia, semplicemente è la verità dei fatti,» spiega. D’Agati parla pochissimo del suo lavoro, quasi a monosillabi mentre al telefono ordina una lasagna per pranzo in una trattoria sotto casa, ma fa un’eccezione per questo suo reportage scattato in quattro carceri italiane per detenuti psichiatrici. All’epoca delle foto erano recluse centinaia di persone in strutture simili e nel 2014, quando per legge vennero chiuse, Giorgio Napolitano le definì un «autentico orrore indegno di un Paese appena civile».

Il fotografo come infiltrato

L’orrore fa paura e ci vuole un gran pelo sullo stomaco per raccontarlo. Non a caso D’Agati più che un fotografo somiglia a un detective della Omicidi dei film americani ma in chiave sicula. «Quando scattai queste foto volevo vedere come se la passava chi sta peggio. Io faccio questo, cerco di entrare in dei mondi invisibili». Poche parole, dette in dialetto quasi, lo rendono ancora più sfuggente. Alto, lo sguardo minaccioso, figo e fisicato, inspiegabilmente sia campione di ping pong (gioca in serie C) che musicista nel tempo libero, da pochi anni D’Agati ha deciso di aprire i suoi archivi e di cominciare ad autopubblicarsi dando vita a una delle case editrici più interessanti d’Italia, la 89books.

La sua carriera è tutta costellata di operazioni quasi da infiltrato, a stretto contatto con la realtà che racconta, tanto da farlo sembrare parte di essa. Che fotografi i clan camorristici, i sex club di Bangkok o una famiglia al mare (il suo Marzia’s life su una bambina di Termini Imerese e tutti i suoi parenti ha fatto il giro del mondo), il suo sguardo è sempre crudo ma umano, a suo modo delicato.

Non rinchiudeteli e non buttate via la chiave, per favore. Questo sembrano dire le fotografie

O.P.G., l’acronimo di Ospedale Psichiatrico Giudiziario, è uno di quei lavori che D’Agati teneva in archivio da tempo ed è forse tra i più toccanti. Le foto sono tutte scattate nel 2001, l’anno in cui riuscì a ottenere il permesso per entrare nelle carceri di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere e Aversa. Gian Carlo Caselli, il celebre magistrato dell’antimafia, aveva conosciuto D’Agati ai tempi dei suoi studi di Giurisprudenza, poi abbandonati, durante una mostra su Palermo. Il PM era appassionato di fotografia e rimase impressionato dal giovane artista, tanto che quando divenne Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (dal 1999 al 2001), consigliò il fotografo su come districarsi con la burocrazia per ottenere i permessi. Le foto di queste pagine paiono vecchie di un secolo, invece sono di appena vent’anni fa. Uomini legati al letto con le lenzuola, sporcizia, dolore, raccontano la loro triste quotidianità.

In Italia le carceri peggiori d’Europa ma per fortuna ci salva il fattore umano (a volte)

La situazione delle carceri in Italia è tra le peggiori in Europa per sovraffollamento, numero di suicidi e rivolte, lo stesso concetto di pena rieducativa è attualmente fortemente in crisi (lo ha detto pure il magistrato Alfonso Sabella, l’uomo che ha catturato Brusca), ma in questi carceri speciali, con i detenuti psichiatrici, la situazione era ancora più delicata. «Quelli in cui ho fotografato erano tutti luoghi molto fatiscenti e tristi. Per fortuna ho incontrato tanto personale con un grosso spessore emotivo, umano, loro facevano la differenza». Il libro di D’Agati parla di qualcosa che non c’è più, come abbiamo già detto gli OPG sono stati chiusi, ma grazie al Rapporto Antigone stilato dall’Osservatorio sulle condizioni di detenzione, sappiamo che il 36,4% dei detenuti (quattro su dieci) ha problemi psichiatrici.

Ci sono quelli che entrano in carcere con delle patologie e quelli che le sviluppano una volta reclusi, a causa dell’isolamento e delle pessime condizioni del sistema di detenzione. Già difficilmente gestibili nella vita di tutti i giorni, i detenuti vengono “contenuti” più che curati. Ad esempio evitare episodi di autolesionismo spesso vengono trasferiti in una cella “liscia”, cioè priva di oggetti contundenti, con un materasso in terra e niente più. Il problema del sovraffollamento (Taranto conta il 196,4% di detenuti in più di quelli che può sostenere ovvero 603 carcerati per 307 posti; Brescia il 191,9%, quindi 357 detenuti per 186 posti) non riguarda solo le condizioni di vita e di salute dei carcerati. Secondo il rapporto: «L’affollamento riduce l’accesso al lavoro, la possibilità di essere seguiti dagli educatori nel percorso di trattamento e riduce anche l’accesso ai servizi per la salute mentale come le ore di servizio di psicologi e psichiatri». Ed è in quest’ottica che va letto il numero dei suicidi nelle carceri: 61 nel 2020, il dato più alto da vent’anni a questa parte.

Segui VD su Instagram.